солидарность

под давлением

масштабное исследование

гражданского общества

на полевых данных 2024 года

об исследовании...........................................................................................................................>>

данные и методы............................................................................................................................>>

карта российского гражданского общества на момент конца 2024 года......>>

анализ цифровых следов работы гражданского общества...................................>>

вызов гражданскому обществу: политическое давление.....................................>>

вызов гражданскому обществу: нехватка ресурсов................................................>>

вызов гражданскому обществу: затруднённая коммуникация...........................>>

заключение......................................................................................................................................>>

библиография и ссылки............................................................................................................>>

115 глубинных интервью с представитель:ницами различных инициатив:

-

15 с фокусом на тенденциях гражданского общества в целом

-

100 с фокусом на состоянии конкретной инициативы

12 онлайн-сообществ охвачено цифровой этнографией

4 офлайн- и 5 онлайн-конференций охвачены этнографией

6 500 онлайн-сообществ из TG и VK проанализированы количественно

23 эксперт:ки поучаствовали в форсайт-анализе для прогнозирования найденных тенденций и уточнения выводов и рекомендаций

из них 16 — русскоязычные, 7 — англоязычные

Автор:ки исследования: Влада Баранова, Мария Бунина, Мария Василевская, Дарья Рудь, Анна Калинина, Юлия Кузеванова, Яков Лурье, Надя Поликарпова, а также Елена, Анна и Марина, пожелавшие не публиковать свои фамилии из соображений безопасности.

Текст: Мария Бунина, Мария Василевская, Дарья Рудь, Юлия Кузеванова, Яков Лурье, Анна и Марина. Редактура: Мария Василевская.

Вёрстка: Юлия Кузеванова.

При поддержке Arctida.io.

Мы выражаем благодарность всем респондент:кам, доверившим нам свои истории и потратившим время на валидацию выводов и цитат, приведённых в тексте. Результаты, которые мы получили, имеют смысл лишь благодаря работе, которую активист:ки продолжают делать, несмотря на риски и прекарность своей работы.

Мы также благодарим за участие в экспертных дискуссиях и сессиях форсайт-анализа Александра Поливанова, Александру Баеву, Анаит Мкртчян, Бориса Грозовского, Виктора Воронкова, Виктора Мучника, Григория Юдина, Дмитрия Опарина, Елену Русакову, Ирину Н., Севиль Хусейнову, Татьяну Ч., Gaëlle le Pavic, Lauren McCarthy, Valerie Sperling и всех эксперто:к, пожелавших остаться анонимными.

Передаём спасибо также волонтёр:кам ОВД-Инфо — за расшифровку сотен часов интервью, помощь с корректурой, дизайном и разработкой: Ivan Beňovič, Си Му, Арине Ка, Алине Ф., Даше М., Михаилу В., Евгении, Ассе Бисмют, Яне Васильевой, Дарье С., Полине Л. и всем тем, кто пожелал:а сохранить анонимность.

зачем мы проводили это исследование

Сильное гражданское общество считается залогом существования современных демократий. Как минимум с начала девяностых годов, благодаря усилиям эксперт:ок, активисто:к и донор:ок, в России начали формироваться институты и практики гражданского общества (Evans et al. 2006). Несмотря на нарастающее давление со стороны государства и низкий уровень политизации среди россиян:ок, многие гражданские институты десятилетиями работали, поддерживая демократические практики «снизу» (Chebankova 2013; Morris et al. 2023) и используя новые форматы, инструменты и технологии, вопреки давлению «сверху» (Шведов et al. 2022). Однако полномасштабное вторжение России в Украину резко и существенно изменило и усложнило работу российского гражданского общества, создав и обострив целый спектр угроз и уязвимостей (Gretskiy 2023):

-

В России меняется законодательство и усиливаются репрессии, что напрямую влияет на работу инициатив и организаций (например, накладываются запреты на разные виды деятельности и финансирования, ограничивается публичность и реализуются преследования как в адрес отдельных людей, так и в адрес объединений);

-

Снижающееся количество случаев преследования за антивоенные взгляды косвенно говорит об угасании публичного протеста как инструмента;

-

Война разделяет и поляризует общество, а также порождает новые уязвимые группы и усиливает социальное, региональное и этническое неравенство;

-

В обществе повышается толерантность к насилию, коррупции, репрессиям, низкому уровню жизни;

-

В условиях цензуры «патриотическая» идентичность, создаваемая государством, получает наиболее широкую и свободную репрезентацию;

-

Между уехавшими и оставшимися растёт разрыв (информационный, визовый, финансовый, и постепенно уже культурный), который усложняет понимание и диалог; эмигранты доверяют прежде всего другим эмигрантам, а доверие к оставшимся россиян:кам постепенно снижается.

Способно ли гражданское общество в России сегодня сопротивляться и добиваться социальных изменений? Чему российское гражданское общество научилось за последние 30 лет и как это помогает ему сегодня? Как живёт и выглядит российское гражданское общество в 2024 году, каким обладает потенциалом и в какой поддержке нуждается?

Чтобы ответить на эти вопросы, а также расчертить максимально полную и актуальную карту действующих и потенциальных сообществ и инициатив гражданского общества в России, разобраться в их наиболее острых проблемах, рисках и сильных сторонах, а также выявить спектр существующих запросов со стороны активных сообществ и гражданских инициатив по отношению друг к другу, к союзни:цам и к донор:кам как внутри, так и вне России, мы провели исследование, основанное на полевых данных.

теоретические обоснования

концепт гражданского общества

Определяя гражданское общество для изучения в рамках данного исследования, мы решили не ставить знак равенства между гражданским обществом и средствами демократизации, а именно способностью участвовать в политике, образовывать профсоюзы и партии. Несмотря на то, что такие понятия часто используются для описания гражданского общества и в академических работах , и на практике (Kohler-Koch & Quittkat 2009), ряд исследований показывает, что такие определения излишне нормативны (Kopecký & Mudde 2010) и не подходят к описанию ряда контекстов. Будучи согласными с этой критикой, в качестве отправной точки для изучения гражданского общества мы выбрали определение, опирающееся на солидарность (Александер 1999), а также поддержку прав человека, других живых существ и окружающей среды.

Практики солидарности позволяют людям объединяться для совершения коллективного действия и проявления гражданской активности (Ekman et al. 2016), и в отличие от других феноменов, солидарность можно наблюдать и в отсутствие доступа большинства людей к правам, свободам и ресурсам. В российском контексте набор инструментов исследования низовых форм солидарности представлен, например, в работах Карин Клеман (Clément 2015). Она анализирует, как обычные, не склонные к активизму россияне могут поменять привычки и начать участвовать в коллективных действиях. Вход в активистскую деятельность для них происходит через присвоение себе части общего пространства, не связанного с домом или работой, а также через разговоры об опыте самоорганизации.

В результате анализа данной литературы, а также первого раунда экспертных интервью мы сформулировали следующее рабочее определение гражданского общества, в соответствии с которым проводили границы изучаемого нами поля.

Гражданское общество — это совокупность инициатив, участни:цы которых:

-

проявляют солидарность;

-

добиваются улучшения условий жизни, защиты прав и свобод, восстановления справедливости, политического самовыражения, осуществления общественных и политических изменений, реализации воли граждан, а также озвучивают социальные проблемы на публичном уровне, стараясь привлечь к ним максимальное внимание и создавая контрдискурсы, не совпадающие с официальной повесткой государства;

-

могут пользоваться ресурсами государства, бизнеса и других агентов, если ставят собственные, а не «спущенные сверху» задачи, и не преследуют цели получить прямую политическую власть;

-

вовлечены как в низовые и неформальные, так и в профессиональные формы организации — от локальных чатов и единоличных экспертных инициатив до крупных НКО и фондов — и чаще всего ассоциированы с горизонтальными практиками управления.

Солидарность может трактоваться по-разному и использоваться в разных целях. Наши респондент:ки в подавляющем большинстве имеют сходное понимание солидарности: они говорят о созидательном, а не разрушительном коллективном действии.

Здесь и далее курсивом мы приводим цитаты из интервью с респондент:ками:

«Энергия гражданского общества <...> очень созидательная <...> Есть, конечно, какие-то слои, где очень высокая доля ненависти, но чаще всего эти люди не объединяются друг с другом, и эти люди не становятся политической силой. Объединяются люди на каких-то позитивных идеях, даже несмотря на то, что они сами пострадали»

В контексте гражданского общества солидарность важна не как абстрактная ценность или философское понятие, а как практика: совместная работа, взаимная поддержка и помощь. В исследованиях выделяют несколько типов солидарности. Например, существует солидарность в силу общего чувства: люди помогают тем, с кем находятся в позитивных эмоциональных отношениях (например, в расширенной семье, сообществе друзей и т.п.); это называют аффективной солидарностью. Проявляется также и так называемая конвенциональная солидарность, построенная на общих интересах, задачах, ценностях и традициях; сюда можно отнести объединение соседей для обустройства дома, взаимовыручку жён мобилизованных для защиты их прав и т.п. Эти два вида солидарности, хотя и заслуживают внимания сами по себе, редко связывают с развитием гражданского общества или демократизацией; наиболее полезным для анализа этих феноменов будет скорее третий тип солидарности — рефлексивная солидарность (Dean 1995).

Рефлексивная солидарность проявляется, прежде всего, по отношению к Другому — людям, социальным группам и инициативам, практикующим принципиально иные подходы и ценности. Такая солидарность предполагает помощь тем, кто не входит в круг «своих» ни в плане эмоций или семейственности, ни в плане задач. Более того, именно различия и несогласия становятся основой и топливом такой солидарности: сознательное преодоление границы «свой-чужой» приводит к тому, что разногласия теряют свой дезинтегрирующий характер и становятся характеристиками связей, соединяющих людей. В ходе данного исследования мы обращали особое внимание именно на этот тип солидарности.

древовидная структура

ризома

российское гражданское общество как ризома

Мы считаем продуктивным смотреть на российское гражданское общество через метафору «ризомы» Жиля Делёза. В отличие от древовидных структур, у ризомы нет единого центра, величины, формы и направления роста: отдельные её части могут появляться и угасать, и связи между ними не подчинены единому порядку. Все акторы гражданского общества — от одиночек до крупных проектов — обладают автономией и собственными целями, но связаны общей средой. Это особенно характерно для России, где гражданское общество сегодня во многом работает подпольно.

Чтобы эффективно помогать «ризоме», стоит отказаться от идеи централизации, укрупнения, унификации, поиска единых рецептов: более полезно будет формировать распределённые и устойчивые стратегии, поддерживать разнообразие, автономию и возможности для инициатив принимать помощь, но при этом сохранять свою субъектность и возможность независимо принимать решения, быстро реагируя на изменения среды.

данные и методы

Исследование состоит из четырёх блоков:

-

глубинные интервью: интервью с представитель:ницами сообществ и инициатив (115);

-

этнографический: включённое наблюдение в цифровых сообществах (12), а также включённое наблюдение за онлайн- и офлайн-конференциями с участием инициатив гражданского общества (8);

-

количественный: анализ связности и характеристик цифровых сообществ гражданского общества в VK (5434) и Telegram (1062);

-

прогностический: форсайт-группы с российскими и международными эксперт:ками с целью валидации выводов исследования, прогнозирования развития ситуации и формулировки рекомендаций.

С одной стороны, мы стремились картировать сферу гражданского общества в России в целом, не ограничиваясь собственным «пузырём». С другой стороны, нам важно было услышать и донести голоса отдельных людей и инициатив, сохранить акцент на конкретных кейсах и практиках, изучить ситуацию на микроуровне. Совмещение этих двух фокусов — общего и частного — требует использования смешанных методов. Количественные данные и методы анализа позволяют посмотреть на интересующие нас сообщества и инициативы с точки зрения общих закономерностей и связей; качественные материалы интервью и этнографии дают возможность проинтерпретировать статистику, насытить её конкретными деталями и не упустить из виду разнообразие и внутренние противоречия.

Для нас принципиально, что эти три блока — блок глубинных интервью, количественный и этнографический — не автономны и существуют в диалоге: дизайн исследования предполагает постоянный обмен материалами, идеями, наблюдениями, концептами, данными и инструментами между исследователь:ницами, чтобы три методологии синхронизировались и обогащали друг друга. Подобный обмен позволяет постоянно заострять исследовательский фокус и адаптировать методы в процессе сбора данных. Так, в ходе интервью с эксперт:ками о поле в целом, команда, отвечающая за цифровую этнографию, получила сообщества для анализа. Проведение цифровой этнографии позволило сгенерировать более конкретные и точные вопросы для интервью с участни:цами сообществ. В свою очередь, на основе данных интервью и этнографии были отобраны ключевые слова и критерии фильтрации, а также категории анализа для количественного изучения.

Прогностический блок отстоит от других, так как на его этапе мы больше не собирали полевые данные, а лишь обсуждали полученные результаты с эксперт:ками. Тем не менее этот этап, помимо своей основной цели — попытаться предсказать будущее и понять, как с ним работать, — позволил нам обогатить свои представления о поле и лучше позиционировать выводы.

качественные данные (интервью, этнография)

Метод сбора данных

В нашем случае качественная часть предполагала сбор массивного объема глубинных интервью (N = 115). Поэтому мы выстроили сбор в два этапа — таким образом, чтобы каждый предыдущий шаг позволял проанализировать собранный материал и точнее определить критерии для следующего.

Предварительный качественный этап включал 15 интервью с эксперт:ками из России, глубоко погружёнными в процессы работы гражданского общества в своей сфере (например, медиа, образование, благотворительность, активизм и др., как правило, кажд:ая респондент:ка была занята в нескольких сферах) и готовыми говорить о ней и о гражданском обществе в целом. С ними мы говорили об их наблюдениях за сферой, о динамике последних лет, о проблемах и ресурсах, о том, какие направления работы и конкретные инициативы им кажутся важными. Мы также просили рассказать о сообществе в целом, о его задачах, о том, какие в сфере существуют партнёрства и взаимодействия. В интервью мы старались идти за респондент:кой, прислушиваться к тем вопросам, которые кажутся е:й важными и следовать за ними; в этом смысле интервью было ближе к неструктурированному, чем к структурированному.

На основе этих первичных интервью мы детализировали рабочие определения «гражданского общества» и других значимых концептов, сформулировали гипотезы и скорректировали исследовательские вопросы, наметили дальнейшую выборку (о ней см. ниже) и составили гайд для полуструктурированного интервью. Интервью второго этапа (N=100) занимали от одного до трёх часов и включали вопросы о задачах, целях, командах, практиках, ресурсах, проблемах, победах, запросах и взаимодействиях инициатив, в которых участвовал:а респондент:ка, а также о е:ё профессиональном пути. Большинство интервью проходили онлайн, однако были и офлайн-интервью.

114 из 115 интервью были записаны на аудио, а затем расшифрованы, в одном случае ответы были получены в письменном виде. Получившиеся транскрипты были закодированы и проанализированы, причем разработка кодов и интерпретация осуществлялась коллективно и в несколько итераций.

Для того чтобы соблюдать принцип конфиденциальности, в финальном тексте мы анонимизировали авторов всех цитат. До начала интервью все участни:цы были уведомлены, что они могут не отвечать на некомфортные для них вопросы, а также в любой момент прервать или закончить интервью.

Цифровую этнографию мы проводили как в публичных, так и в закрытых сообществах. В первом случае мы скачивали данные сообщений за последний год и проводили ручное кодирование; во втором — рассказывали участни:цам закрытого сообщества о наших исследовательских целях и просили принять в сообщество, чтобы мы могли проводить там наблюдения. Поскольку безопасность и комфорт активисто:к являются нашим приоритетом, мы не проводили никакой фото- или видеофиксации ни при участии в сообществах, ни на конференциях и онлайн-мероприятиях. Вместо этого мы вели этнографические дневники в форме письменных и аудио-заметок, которые затем обсуждали внутри исследовательской команды.

Выборка

При выборе инициатив для интервьюирования мы руководствовались принципом разнообразия: во-первых, разнообразия сфер деятельности, во-вторых, регионального разнообразия (и не-столичности — только около 20% рассмотренных нами инициатив — из Москвы и Петербурга), в-третьих, разнообразия форм, масштабов и возраста организаций. Именно эти принципы, наряду с прикладными задачами, а также общими ценностными помогали нам находить, выбирать и приоритизировать собеседни:ц для интервью и сообщества для цифровой этнографии.

Аналогичным образом при подборе эксперто:к для форсайт-анализа мы ориентировались на разнообразие. С одной стороны, нам были интересны люди, глубоко погружённые в российское гражданское общество, много лет практикующие или изучающие его. С другой стороны, мы искали специалисто:к, которые никогда не работали конкретно с российским контекстом, но могли поделиться опытом работы в авторитарном режиме, в поляризованном обществе, в состоянии военного конфликта.

Среди наших респондентов немало «иноагентов» (14 из 115) или людей из «нежелательных организаций» (3, из них 2 те же, где респондент:ка-«иноагент:ка»). И, напротив, практически нет тех, кто активно сотрудничает с российским государством и симпатизирует официальному политическому курсу. Такая выборка обусловлена прикладным характером исследования и ограниченными ресурсами.

Все организации, с которыми мы говорили, работают в России и в первую очередь нацелены на работу внутри страны, даже если представител:ьницы команды находятся за границей; в исследование не попали инициативы, целевая аудитория которых — исключительно российские эмигранты. При этом мы проводили включённое наблюдение как за мероприятиями внутри России, так и за границей. Среди таких мероприятий были и те, на которых рассматривались как вопросы россиян, так и российско-украинский диалог.

Сферы работы. В каких сферах действует гражданское общество, которое мы исследовали методом интервьюирования и наблюдения?

-

Политический активизм и правозащита: инициативы, направленные на помощь политзаключенным и политпреследуемым; работающие с информацией и памятью о политических репрессиях, правозащитные движения в сфере выборов.

-

Антивоенный активизм и работа с последствиями войны: проекты помощи призывникам и сознательным отказчикам, инициативы по помощи беженцам; людям с ПТСР; антимилитаристские инициативы, которые пытаются противодействовать пропаганде и военной риторике; низовая гуманитарная помощь военным (в этом исследовании мы не фокусировались на провоенном, «правом» и прогосударственном активизме, однако включили в выборку провоенную низовую инициативу и ряд организаций, плотно сотрудничающих с государством, хотя и вовсе не обязательно симпатизирующих официальному политическому курсу; с нашей точки зрения, это было необходимо, чтобы избежать предвзятостей и получить хотя бы приблизительное представление о работе той части гражданского общества, где циркулируют менее привычные для нас самих ценности, а также не упустить из виду разнообразие, сложность и противоречивость взаимоотношений с государством, которые характеризуют российский третий сектор).

-

Феминизм, репродуктивные и сексуальные права: помощь и права ЛГБТК+; репродуктивные права и безопасность женщин; инициативы, направленные на работу с людьми, пережившими сексуализированное и другие виды насилия; проекты предоставления убежища, экстренной эвакуации.

-

Здоровье и среда оказания медицинской помощи, права на здоровье: волонтёрство в больницах, проекты психологической помощи, физической и психологической реабилитации; профилактики, просвещения, выдачи медикаментов и другой помощи в области ВИЧ/СПИД и других заболеваний, программы снижения вреда.

-

Помощь уязвимым группам — работа с темами миграции, бездомности, инвалидности, забота о старших: проекты защиты прав трудовых и других мигрантов, помощь детям с миграционным бэкграундом, помощь бездомным людям, координация заботы о старших, проекты помощи взрослым и детям с инвалидностью, обеспечение безопасности маргинализированным группам (например, проституированным женщинам).

-

Детство, семья, забота и взросление: помощь семьям в кризисе, детям-сиротам, родителям в уязвимом положении, работа с изменением законодательства в сферах семьи и опеки, волонтёрство в детских домах и интернатах, психологическая поддержка для подростков.

-

Образование и просветительская деятельность: образовательные проекты, культурные центры и центры современного искусства, независимые книжные и другие «третьи места», площадки для лекций, диалога и дебатов.

-

Независимые медиа с различной целевой аудиторией и ее объёмом.

-

Культурный, локальный и языковой активизм: сохранение культурного и исторического наследия, поддержка локальных активисто:к и художни:ц, проекты в сфере развития малых территорий и локальной идентичности, культурное предпринимательство, языковые курсы и проекты развития миноритарных языков.

-

Практики самоуправления и поддержки прав профессиональных групп: профсоюзы и элементы местного самоуправления

-

Экология: экологические инициативы, экологическая справедливость (environmental justice), просветительские проекты, развитие локальной идентичности через экологические проекты, зоозащита.

-

Помощь гражданскому обществу: проекты инфраструктурной помощи организациям, психологической помощи активист:кам, организация школ, образовательных мероприятий и ретритов для активисто:к и волонтёро:к, ресурсные центры для НКО, образование для занятых в организациях и инициативах гражданского общества.

География. В России высокий уровень социального и регионального неравенства: финансовые, образовательные и другие ресурсы преимущественно сосредоточены в столице и крупных городах. Если бы мы стремились к количественной репрезентативности, наша выборка состояла бы преимущественно из проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и ряде других ресурсных центров. Однако в дизайн проекта была изначально заложена идея разнообразия и прикладной значимости для инициатив, которые чувствуют себя более уязвимо и голоса которых менее заметны в общем гражданском ландшафте.

Организация. Мы также стремились охватить максимальное разнообразие масштабов, времени работы, стилей координации и степени институционализированности гражданских инциатив. В нашей выборке есть крупные организации и платформы, которые существуют несколько десятков лет, объединения с большим для НКО штатом постоянных сотрудников и волонтёров; представлены голоса как более «классических» в плане моделей управления и координации организаций (с чётким распределением ролей и иерархий), так и инициатив, которые практикуют горизонтальность. Есть также множество молодых инициатив, образованных в последние несколько лет, и небольших активистских сообществ. В нашу выборку попало несколько соло-инициатив — проектов одного-двух авторов, которые привлекают помощь профессионального и волонтёрского сообщества для решения отдельных задач, но основную работу делают в одиночку. Многие респондент:ки сочетают различные профессиональные идентичности и формы занятости.

Сдвиг внимания. Поскольку прикладные цели исследования включали перечисление наиболее острых проблем, рисков и запросов гражданского общества, мы сознательно сместили выборку в обратную сторону от крупных, устойчивых и институционализированных НКО-«мастодонтов». Мы старались передать голоса более уязвимого и отчасти более «молодого» сектора российского гражданского общества. Между тем, мы видим свою исследовательскую миссию и в том, чтобы подсветить саму проблему отношений между инициативами разных поколений. Возможности для обмена между ними кажутся нам одной из приоритетных задач на пути развития гражданского общества.

количественные данные

Мы проанализировали сплошной набор данных сообществ VK (группы и паблики) и Telegram (чаты), найденных нами через программные интерфейсы (API) и отвечающих сформулированными нами в результате нескольких итераций критериям.

Этап поиска. Для поиска необходимых сообществ мы сформировали закрытый список ключевых слов, основываясь на результатах цифровой этнографии стартовых сообществ, а также внутренних рекомендациях соцсетей. По каждому ключевому слову мы собрали первые N=100 сообществ (скорее всего, наиболее активных и/или популярных) и оценили, действительно ли это сообщества, связанные с инициативами гражданского общества; если нет, мы уточняли и переформулировали запросы. В результате мы остановились на следующих 56 ключевых словах, для которых среди первых N=100 сообществ значительная доля оказалась подходящими:

-

гражданские активисты

-

беженцы

-

благотворительный фонд

-

борьба с коррупцией

-

вич спид

-

волонтер

-

гражданское общество

-

гуманитарная миссия

-

гуманитарная помощь

-

дети-сироты

-

домашнее насилие

-

защита исторического наследия

-

защита окружающей среды

-

защита природы

-

зооволонтеры

-

инициативная группа

-

кризисная помощь

-

кризисный центр

-

малоимущие семьи

-

маскировочные сети

-

многодетные семьи

-

молодежное движение

-

незащищенные слои населения

-

некоммерческая организация

-

неравнодушные люди

-

НКО

-

общественно-политическое движение

-

общественное объединение

-

одинокие старики

-

паллиативная помощь

-

поддержка материнства

-

помощь бездомным

-

помощь бездомным людям

-

помощь бойцам

-

помощь ветеранам

-

помощь детям

-

помощь женщинам

-

помощь жертвам насилия

-

помощь животным

-

помощь инвалидам

-

помощь мобилизованным

-

помощь пожилым

-

помощь солдатам

-

помощь фронту

-

правозащита

-

правозащитный проект

-

профсоюз

-

расизм

-

ресурсный центр

-

социальная служба помощи

-

социальное служение

-

телефон доверия

-

трудная жизненная ситуация

-

участники сво

-

феминизм

-

феминистская

-

экологические проблемы

-

группа поддержки

-

дальнобойщик

-

дети мигрантов

-

наркозависимые

-

политическое просвещение

-

реабилитация

-

сексуализированное насилие

-

сексуальное насилие

-

сильный тыл

-

социальная справедливость

-

творческая мастерская

-

творческое пространство

-

уязвимое положение

-

фермер

-

центр развития семьи

-

экстренное размещение

Использование API для поиска сообществ по ключевым словам отличалось для VK и Telegram.

Стандартный API VK позволяет скачивать до 1000 сообществ по ключевому слову (в подавляющем большинстве случаев для наших ключевых слов это ограничение не достигается), реализует полноценные алгоритмы поиска и позволяет выделять именно сообщества. В свою очередь, API Telegram ограничивает поиск лишь десятками результатов и в основном возвращает телеграм-каналы, а не чаты — а в рамках нашего исследования важны были именно групповые интеракции сообществ в чатах, в том числе, выполняющих роль комментариев под постами каналов. Мы обогатили выдачу стандартного API данными из каталога TG Stat. В результате мы собрали N=48826 сообществ (групп и пабликов) для VK и N=3877 сообщества в Telegram (отдельных чатов либо чатов, привязанных к каналам).

По итогам поиска сообществ в данных присутствуют следующие ограничения:

-

Данные представляют собой результаты алгоритмов поиска (самой соцсетью либо модераторами базы TG Stat); эти алгоритмы не являются прозрачными, и оценить их полноту мы не можем. При этом важно отметить, что «стандартный пользователь» соцсети, желая найти сообщество по интересам, находится в таких же или в больших ограничениях; то есть эти ограничения когерентны всем другим случаям использования соцсетей.

-

У используемых нами API соцсетей также существует максимальное значение возвращаемых результатов. По нашим наблюдениям, в VK в топ поиска попадали наиболее активные и/или популярные сообщества, а последними возвращались «мёртвые» или нерелевантные сообщества; в подавляющем большинстве случаев всего сообществ находилось меньше максимума, а там, где это было не так, последние десятки мы отсеивали дальнейшей фильтрацией. В TG API сообществ выдавалось меньше, однако это компенсируется добавлением данных TG Stat.

Этап фильтрации. После сбора идентификаторов интересующих нас сообществ в TG и VK, мы провели фильтрацию сообществ. Фильтрация включала 2 этапа: технический и тематический.

Здесь важно отметить, что Telegram и VK имеют разные сценарии использования, разные аудитории, и в их работу по-разному встраивается работа ботов, рекламные и маркетинговые функции. В частности, в Telegram меньше рекламного «мусора» и больше «органического контента»; с другой стороны, часто общение там ведётся в закрытых группах. В результате получилось, что собранные нами по одним и тем же ключевым словам сообщества в разных соцсетях нуждались в разных подходах к дальнейшей фильтрации; при составлении алгоритмов технической фильтрации мы опирались на экспертизу маркетинговых цифровых исследований одной из участни:ц команды.

В рамках технического этапа мы отсеяли сообщества, в которых:

-

Не было активности в последний месяц (на момент последнего скачивания данных для исследования);

-

В случае с VK — если в сообществе за последние полгода не было прироста хотя бы на 5 участников, либо было менее 1% реакций на посты в сообществе за последние полгода. Такие сообщества VK являются «неживыми», активность в них поддерживается вследствие случайных действий ботов, либо намеренно, но в отчётных целях администраторами «для галочки».

Для оставшихся сообществ мы собрали следующие данные:

-

Описание сообщества;

-

Закреплённые сообщения (для Telegram);

-

Описание канала, к которому прикреплено сообщество, если такой есть (для Telegram).

На основании этих данных мы провели тематический отсев сообществ. Для этого мы сформулировали систему правил, задающих критерии вхождения сообщества в изучаемое поле. Правила оперировали такими переменными, как цели сообщества, практики организации, тематики общения, наличие призывов к действию, сборов денег и вещей, характеристики риторики, предполагаемые источники финансирования, предполагаемые группы адресатов помощи и пр. Среди них были, например, следующие:

-

«Основная цель сообщества не должна быть коммерческой; если коммерциализация в сообществе есть, то также должны присутствовать свидетельства безвозмездного предоставления помощи и поддержки, проявления солидарности»;

-

«Если в сообществе проходит горизонтальная организация, координация работы на тему уязвимых групп, то оно подходит»;

-

«Если основной контент сообщества — развлекательный, оно похоже на личный блог, то сообщество не подходит».

Далее для всех переменных, используемых в правилах, мы составили запросы к gpt-4o чтобы нейросеть размечала для каждого сообщения вероятность присутствия там той или иной переменной; так, чтобы, например, вероятность переменной «финансирование: государственное финансирование» была равна 1 для центра социальных услуг и равна 0 для анархистского чата. В случаях, когда информации было недостаточно, мы просили нейросеть выдавать вероятность −1. Обращение к gpt-4o мы производили через API OpenAI, для взаимодействия с которой разработали собственную библиотеку. Помимо конкретных запросов о переменных, мы также сформулировали системный запрос, содержащий краткую информацию об исследовательской задаче. Контроль качества разметки нейросетью мы отслеживали через метрики полноты и качества разметки на тестовых выборках (N=20 для каждого ключевого слова, т.е. всего N=1080) так, чтобы выборки не содержали ошибок, и все «пограничные случаи» помечались значениями −1 так, чтобы их можно было позднее рассмотреть вручную.

К результатам разметки нейросетью мы применяли детерминированные правила фильтрации, соответствующие правилам из примеров выше, чтобы установить, является ли сообщество релевантным. В случае, если для какого-то сообщества не подошло никакое правило, в таблице ставилась пометка, что необходима ручная проверка.

В результате такого отбора, дополненного ручной проверкой спорных случаев, мы получили N=5434 сообществ в VK и N=1062 сообществ в TG.

Этап классификации. Чтобы найти интересные тенденции на данных сообществ, мы провели с помощью нейросети дальнейшую разметку оставшихся сообществ. Мы скачали для них контент: 500 последних сообщений в чате для Telegram и до 20 постов и 200 комментариев за последние 2 месяца для VK, а затем составили дополнительные запросы к gpt-4o (с той же методологией). Нас интересовали:

-

Сферы гражданской активности, представленные в сообществе;

-

Практики организации;

-

Географическая привязка;

-

Уточнение нарративов из этапа выше.

Этап анализа.

Одним из ключевых элементов анализа количественных данных для нас было построение графа связности сообществ (по принципу наличия общих участни:ц). На этом этапе мы собрали списки участни:ц сообществ VK, которые публиковали посты или комментарии в этих сообществах на протяжении последних 500 постов, и авторов последних 10 000 сообщений в отобранных чатах Telegram.

Далее мы протестировали различные алгоритмы построения графов связности сообществ. Среди прочего, мы попробовали различные пороги отсечения связности: 1%, 3%, 5% общих участни:ц, а также минимальный порог в 2, 5, 10 и более юзеров. Эти пороги были необходимы, поскольку в сообществах, несмотря на все проверки, всё равно присутствуют боты.

В результате построения графов и покраски его вершин разными цветами в зависимости от тематики работы, географии, нарративов, финансирования, практик и пр., мы сформулировали ряд гипотез относительно связи некоторых характеристик сообществ. Эти гипотезы мы проверили с помощью простого анализа корреляций.

форсайт-анализ

Состав и особенности экспертных групп

Форсайт-сессии стали заключительной фазой проекта, непосредственно переводящей наши результаты и выводы к основной практической цели всего исследования.

Нам было важно убедиться, что выявленные нами тенденции и рекомендации для доноров будут корректны и актуальны в ближайшие месяцы после завершения исследования. Для этого мы пригласили эксперто:к «спрогнозировать будущее» на основе наших данных.

В рамках форсайт-анализа мы сочетали несколько типов эксперто:к:

-

Российских специалисто:к с академическим бэкграундом, с практическим опытом работы в медиа или инициативах гражданского общества (в эмиграции или находящихся в России);

-

Иностранных (англоязычных и русскоязычных) специалисто:к по истории российского гражданского общества;

-

Англоязычных практиков из мира peacebuilding;

-

Иностранных (англоязычных и русскоязычных) специалисто:к с академическим бэкграундом, с практическим опытом работы в медиа или инициативах гражданского общества в авторитарных странах со схожим контекстом (например, Беларусь, Азербайджан).

Всего в форсайт-анализе приняли участие 23 эксперт:ки, из них 16 человек участвовали в русскоязычных сессиях и 7 — в англоязычных.

Нашими критериями для отбора участни:ц было:

-

Наличие релевантного опыта в изучении или развитии инициатив гражданского общества (как российского, так и других, сталкивающихся с репрессиями, либо находящимися в состоянии военного конфликта и/или разделенного общества), либо специалист:ок по Russian studies;

-

Добрая репутация, приверженность этическим исследовательским и активистским стандартам (таким, как рефлексивность, ненанесение вреда, ненасильственность, интерсекциональность и пр.);

-

При соблюдении двух предыдущих условий — наличие мета-перспективы, отсутствие сфокусированности на одной конкретной инициативе и отсутствие в списке наших респонденто:к на этапе полевой работы.

Группы разделялись по языковому принципу согласно предпочтениям участни:ц. Мы намеренно перемешивали людей с разным опытом и подходами к анализу гражданского общества, сочетая в одной группе практиков и теоретиков. Таким образом мы добивались того, чтобы в каждой группе был представлен максимально широкий взгляд на проблему, а высказываемые участни:цами идеи сразу проходили проверку совокупным опытом группы.

Методологически работа с российскими и русскоязычными эксперт:ками не отличалась от работы с англоязычными, но иностранным эксперт:кам мы при необходимости давали больше контекста для знакомства с состоянием российского гражданского общества. При обсуждении и прогнозировании они ссылались на конкретные причины или последствия изменений в своих или изучаемых ими сообществах, о российских аналогах которых они собирались говорить. Это дало нам гораздо более широкий взгляд как на состояние процессов на данный момент, так и на возможные варианты развития замеченных нами тенденций.

Мы заранее обсуждали со всеми эксперт:ками вопрос их анонимизации во время участия в сессиях и для последующего упоминания в материалах проекта.

Методология

Для проведения форсайт-сессий мы проанализировали более 10 наиболее часто используемых подходов и методов и приняли решение использовать SWOT-анализ в динамике.

Мы исходили из того, что в результате нашего исследования уже сформировали определение гражданского общества (ГО), его желательных направлений развития, а также установили состояние переменных SWOT на настоящий момент. Мы получили такую матрицу:

S[trengths]: ресурсы ГО внутренние

W[eaknesses]: проблемы ГО внутренние

O[pportunities]: возможности ГО внешние (по версии наших респонденто:к)

T[hreats]: риски ГО внешние (также по версии наших респонденто:к)

После получения согласия от каждого приглашённого человека мы отправляли им небольшую брошюру с описанием этих факторов, а также перечнем рекомендаций для доноров, заинтересованных в поддержке российского гражданского общества.

Важно отметить, что мы изучали внешние факторы не напрямую, а через призму их воздействия на гражданское общество. Из-за этого особенно важным было присутствие на групповых дискуссиях эксперто:к, специализирующихся на макро-факторах в авторитарном контексте (как из сфер политологии или экономики, так и правозащитни:ц и т.п.). На наш взгляд, они помогли обобщить и углубить наши описания для других участни:ц дискуссии, исходя из своей экспертизы.

Сессии длились от 1,5 до 2,5 часов в каждой группе из 2-4 человек.

Эксперт:кам для сессий мы предложили поработать над прогнозами SWOT:

Сначала — OT в динамике: мы предложили вместе сгенерировать возможные сценарии развития O и T (прогноз внешних факторов) в течение 2025 года, приблизительно оценивая при этом их вероятность. При этом рекомендации, которые мы сформулировали в рамках исследования, мы также предложили в качестве вариантов прогнозов O (например: «Активисты смогут получать от доноров личные стипендии в размере МРОТ»).

Затем — SW в динамике: мы предложили оценить возможные сценарии развития S и W (прогноз и рекомендации стратегий поведения гражданского общества) при наступлении вероятных OT (например: «Доноры перестали финансировать свободные встречи / ретриты для инициатив», или «Использование VPN криминализовали», и вопросы: «В чём риски для развития ГО? А как можно адаптироваться к такой ситуации?»)

После сессий мы обобщили прогнозы и выводы, данные разными группами эксперто:к, а также уточнённые и переработанные рекомендации для доноров, которые вошли в текст этого доклада.

результаты исследования

карта российского гражданского общества на момент конца 2024 года

В результате визуального анализа графов сообществ в соцсетях и данных экспертных интервью мы выделили шесть основных кластеров гражданской активности, детали работы которых сформулировали благодаря данным интервью и наблюдения:

Эксплицитно антивоенный активизм, продемократический активизм, крупные СМИ/расследователи/исследователи, правозащитное движение, включая права женщин и ЛГБТК+ персон, помощь украинским гражданам

Часто эти инициативы релоцированы, гибридно релоцированы и/или ведут деятельность подпольно, анонимно. Им хватает ресурсов, но может не хватать диалога с большим количеством инициатив «на земле». Такие инициативы могут не демонстрировать «побед» в классическом смысле — когда получается принудить власти к пересмотру решений, потому что государство нацелено на их уничтожение, и многие из них не взаимодействуют с государством вообще (есть исключения — например, по вопросам пыток и содержания в колониях ещё возможен диалог).

Защита экологии, сохранение (архитектурного) культурного наследия, деколониальное движение, защита социальных и коллективных прав, левые движения, профсоюзы и профессиональные ассоциации, локальные инициативы, локальные СМИ

Исторически мало связаны с инициативами первой группы; эти две группы не всегда успешно находят общий язык в силу централизации и высокого уровня неравенства в России: первая группа скорее связана со столицами, а вторая — с нестоличными регионами и небольшими населёнными пунктами. Испытывают нехватку ресурсов, социальных связей, видимости. Могут восприниматься как «неполитические», но на самом деле политически активны и могут использовать «аполитическое позиционирование» лишь для того, чтобы увеличить шансы на успех инициативы. Постоянно находятся в ожидании репрессий, соблюдают множество практик секретности, имеют выраженную проблему с выгоранием.

Помощь людям в уязвимом положении, уязвимым и маргинализированным группам, сфера благотворительности

Государство активно вторгается в это поле и стремится перехватить эту повестку. Инициативы адаптируются к этому за счёт разных стратегий. По отношению к государству — от противостояния, как в сфере репродуктивных прав и материнства, до мимикрии, как в сфере медицины. По отношению к инициативам из первой группы и другим акторам — непубличный поиск источников поддержки, союзников и новых моделей независимого финансирования в условиях санкций и репрессий. Здесь многим не хватает ресурсов и технологий.

Зоозащита

Из всех видимых (не «подпольных») и связанных между собой — крупнейшее и быстро растущее направление независимой горизонтальной активности, участие в котором на данный момент является сравнительно безопасным способом реализации солидарности, эмпатии, справедливости (в данном случае — по отношению к животным). Не склонны к образованию НКО, фондов и других формальных организаций; часто выходят за рамки атомизации в поиске союзников, с которыми они могут быть в чём-то не согласны, но готовы вместе работать ради общей цели.

Третьи места, центры выстраивания и сохранения горизонтальных связей: вечера писем политзаключённым, независимые книжные, культурные пространства и пр.

Имеют характер «полупубличных мест» и становятся подобием «диссидентских кухонь» времён СССР. В отличие от «кухонь», куда можно было попасть только «своим», третьи места более открыты к новым участни:цам. На момент конца 2024 года ещё успешно отбивались от нападок прогосударственных активисто:к, переводя конфликты в бытовую или бюрократическую плоскость. Становятся как точкой входа в другие инициативы (например, представитель:ницы женского движения могут рекрутировать на таких площадках новых участни:ц), так и способом сохранять связи и активности для тех активисто:к, которые из-за репрессий или недостатка ресурсов потеряли свои прежние практики гражданского участия.

«Uncivil society»: жёны мобилизованных, группы поддержки российских военных, «сеткоплёты», правые активист:ки, прогосударственные инициативы всех тематик (например, экологическая через ГОНГО, про-лайф женские НКО и пр.)

Государство использует низовую и экспертную активность в таких инициативах для нормализации войны и репрессий, однако также может и применять репрессии против них самих; в этом случае может происходить политизация изначально прогосударственных либо нейтральных инициатив. Структурно и ценностно они отличаются от других инициатив, но нуждаются в дальнейшем внимании и изучении, поскольку конкурируют с инициативами civil society за волонтёров и гуманитарную повестку, а также имеют латентный протестный потенциал.

Подробнее ознакомиться с границами кластеров гражданской активности в России, а также с соединяющими их отношениями, можно с помощью интерактивного графа связности онлайн-сообществ гражданского общества на этой странице.

При оценке важности темы для сектора имеет смысл опираться не только на её популярность, но и на то, насколько хорошо она объединяет людей и вовлекает их в гражданское общество. Чтобы это измерить, для каждой темы мы подсчитали, сколько обычно у сообществ этой темы соседей (см. график распределения ниже).

Здесь видно, что темы работы, больше связанные с рефлексивной солидарностью и бескорыстной долгосрочной помощью (помощь людям из уязвимых групп, антивоенный активизм, правозащита и зоозащита) объединяют людей лучше, чем более представленные (и более безопасные) темы, больше связанные с конвенциональной солидарностью: дети, здравоохранение, образование, и даже помощь фронту. На способность к объединению можно также смотреть как на параметр того, насколько движение строится «снизу вверх»: когда у сообществ темы в среднем много соседей, это значит, что несколько инициатив возникают независимо друг от друга, а лишь затем связываются между собой. У сообществ, созданных «сверху», ситуация будет иной: большинство инициатив будет иметь только 1 соседа – централизованную инициативу, ставшую крупной быстрее остальных.

Из двух приведённых графиков (как, впрочем, и из графа связности инициатив) видно, что одной из наиболее перспективных тем для дальнейшего наблюдения является зоозащита. С одной стороны, зоозащита попадает в топ-5 наиболее популярных тем в обеих соцсетях, с другой — она также хорошо объединяет людей, особенно в VK, где она является абсолютным рекордсменом по числу внутренних связей. Следует также обратить внимание на особое положение экологии: она мало представлена в обеих соцсетях, однако, согласно нашим качественным данным, именно в теме экологии участни:цы соблюдают больше всего правил цифровой безопасности, а общение ведут только в безопасных мессенджерах, с чем, вероятно, и связана её низкая представленность в публичном пространстве.

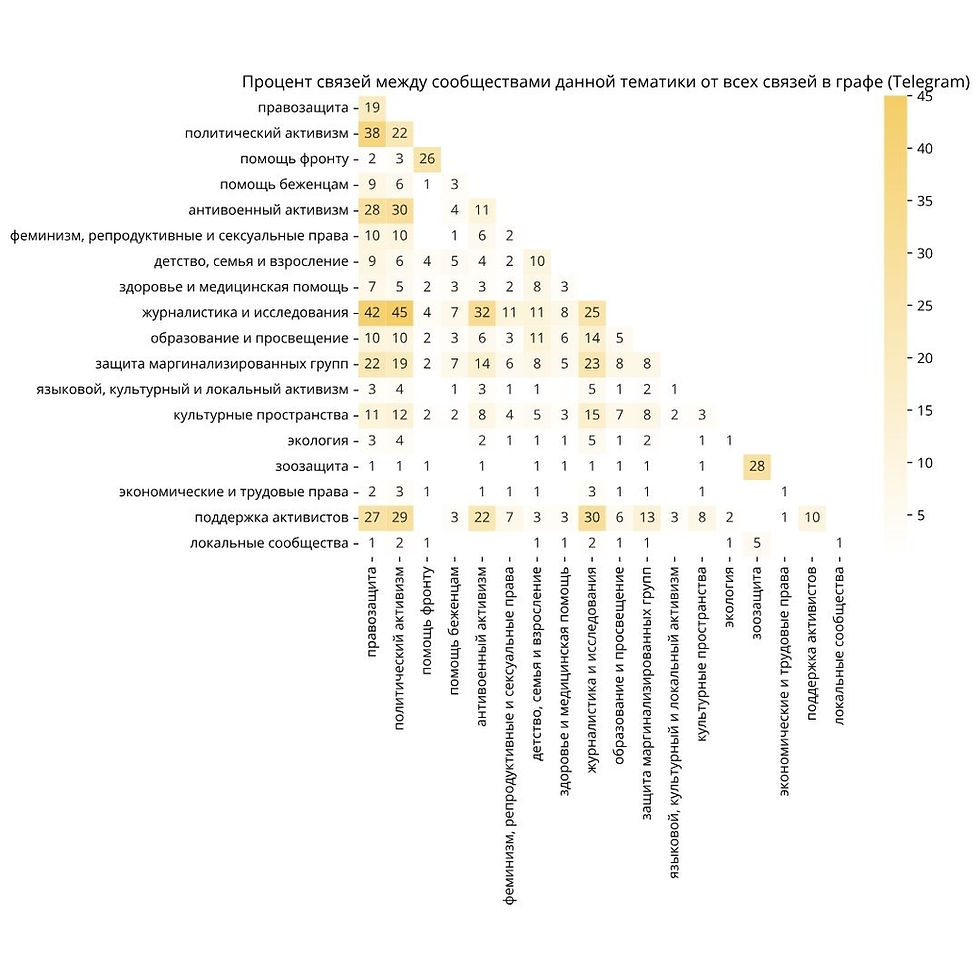

Ниже представлены диаграммы, отражающие распределение всех связей в графе по тематике сообществ — количественная репрезентация того, что можно наблюдать на графе связей визуально. Так, видно, что инициативы из социальной сферы (семья и детство, здравоохранение, образование) хорошо связаны между собой, но отстоят от тем антивоенного и политического активизма, а также помощи людям с уязвимостями и зоозащиты. Правозащитная тема, а также независимая журналистика хорошо связывают другие направления (особенно в Telegram), однако несколько «проседают» в темах экологии и коллективных прав. Это можно объяснить более неолиберальной направленностью большинства правозащитных и медиапроектов и более левой — экологических и социальных, особенно в нестоличных регионах.

анализ цифровых следов работы гражданского общества

темы работы в сообществах

В условиях низкого доверия к опросным данным в автократическом контексте данные соцсетей могут частично их заменить в задаче количественного мониторинга динамики состояния гражданского общества. В частности, интересно, над какими темами работает гражданское общество и как они распределены. График ниже даёт ответ на этот вопрос — хотя и частично.

Глядя на график, можно было бы сделать вывод, что наибольшая часть российского гражданского общества — это «uncivil society», то есть антидемократические инициативы, занятые низовой помощью российским военным; в антивоенном, социальном, культурном или экологическом активизме участвует значительно меньше людей. Однако важно учитывать, что подсчёту поддаются лишь открытые сообщества, а потому представленность темы в обсуждениях зависит не только от её реальной распространённости в обществе, но и от того, насколько активист:ки считают её безопасной для обсуждения публично.

Здесь также видно, что помощь фронту и зоозащита «замкнуты на себе» — то есть хорошо связаны внутри своей сферы, но мало связаны с другими. Это значит, что для ряда людей эти темы становятся точкой входа в гражданское общество.

географическое распределение сообществ

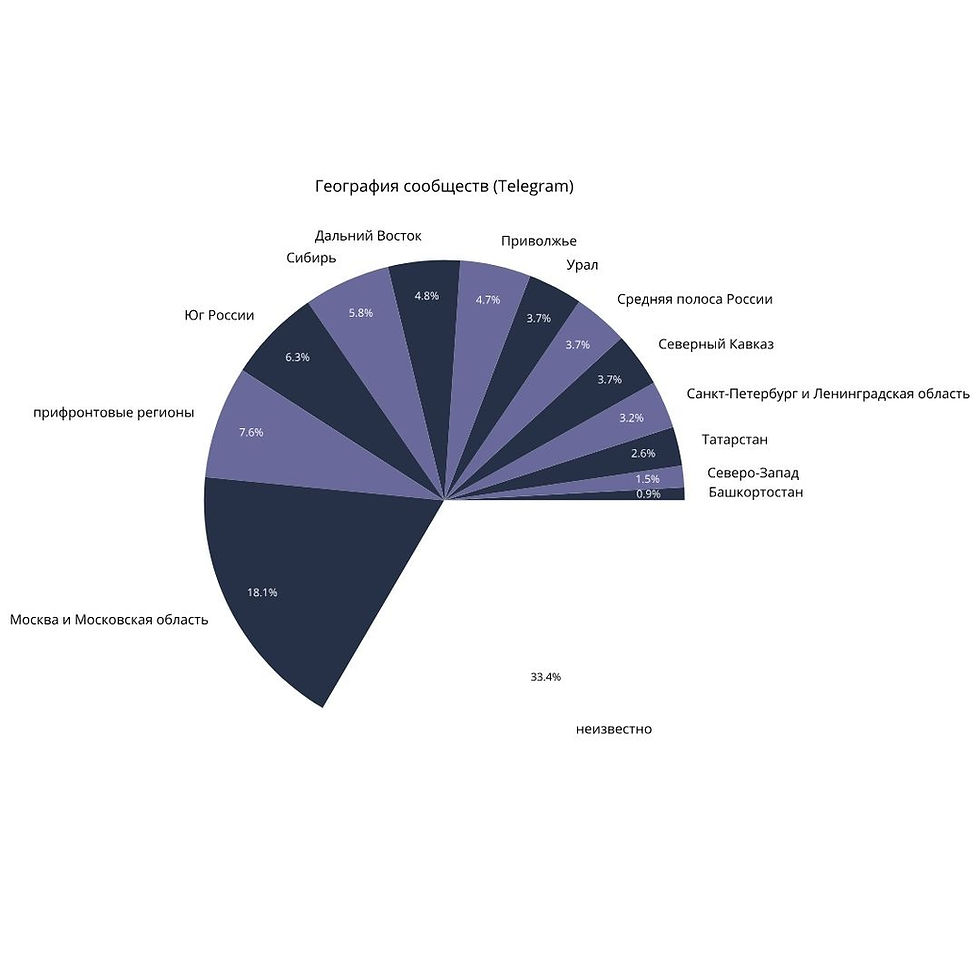

Другой важный вопрос — географическая представленность гражданского общества. В данном исследовании мы пользовались для поиска русскоязычными ключевыми словами, а потому, скорее всего, не учли часть сообществ, которые ведутся на других языках. Ниже можно наблюдать круговые диаграммы распределения сообществ между столичными и нестоличными регионами, а также более дробное деление по региональному признаку в Telegram и VK:

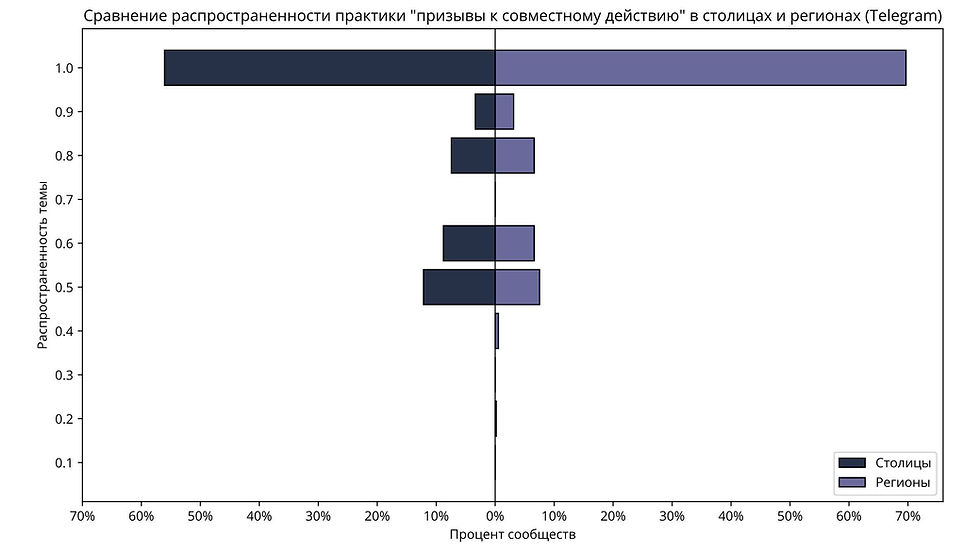

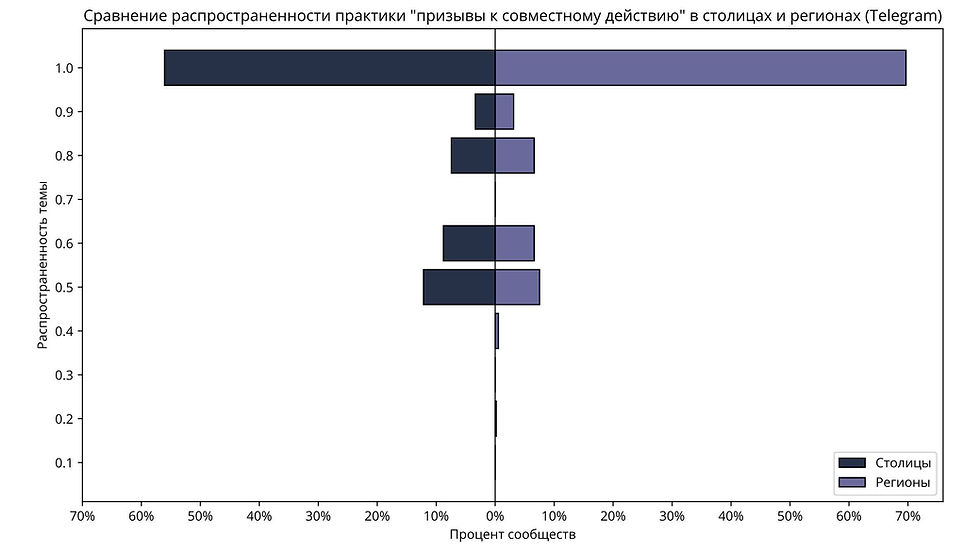

Как видно, Telegram — более «столичная» соцсеть, по крайней мере, для тем, связанных с гражданским обществом; в VK сильно лучше представлены Северо-Западный федеральный округ, Приволжье и Урал. При этом по ряду показателей столичные и нестоличные регионы отличаются, но лишь с небольшим размером эффекта: например, по анализу TG видно, что и там, и там практикуют совместное действие, занимаются краудфандингом, объединяются вокруг положительных эмоций и взаимной благодарности, критикуют государство:

Есть и более значимые различия: в нестоличных регионах государство часто выступает единственным донором организаций гражданского общества в социальной сфере, что отражается в их поддержке различных госпрограмм:

Другое отличие — большая представленность рефлексивной солидарности в столичных регионах. С одной стороны, это можно объяснить социально-экономическим неравенством: жители Москвы и Петербурга имеют достаточно ресурсов, чтобы делиться ими с другими; с другой — более распространённой культурой солидарности в этих регионах:

О большом проникновении культуры солидарности в Москву и Петербург говорит также и нормализация правозащитного дискурса в сообществах этого региона. На графике ниже видно, что в столицах правозащитные элементы присутствуют не только в тематических сообществах (там, где обсуждают только права человека), но и в других — где доля правозащитного контента составляет около 80%, а не 100%:

С другой стороны, о неравенстве говорит представленность z-активизма: в столицах сообществ, посвященных этой теме, меньше, что скорее всего связано с разной политикой военной мобилизации в столичных и нестоличных регионах (в столицах призывников меньше, а доступа к правозащитни:цам больше), поскольку в низовых сообществах в помощь фронту чаще всего участвуют близкие мобилизованных мужчин:

Ещё одно наблюдение — снова особое положение зоозащитного сообщества, которое представлено и в столичных, и в нестоличных регионах одинаково хорошо. Это также говорит о высоком потенциале к объединению, которым обладает это сообщество:

связи тем, риторик и практик

В результате визуального анализа графов связности в различных раскрасках мы сформулировали следующие гипотезы для сообществ, практикующих рефлексивную солидарность:

-

они менее склонны к выраженным властным отношениям (то есть делению на «главных» и «второстепенных» участников);

-

они более склонны объединяться не только вокруг положительных эмоций, но и вокруг общего гнева и возмущения, критики статуса-кво;

-

они связаны скорее с антигосударственными темами и риториками.

Корреляционный анализ подтверждает эту гипотезу: в частности, рефлексивную солидарность часто практикуют в сообществах, в которых осуждают войну и репрессию; она отрицательно коррелирует с выраженными ролями участни:ц и положительно — с высказыванием критики. В то же время, такие практики, как призыв к совместному действию, поиск помощи, высказывание благодарности друг другу характерны для всех собранных нами сообществ (отчасти это связано с тем, что наличие практик совместной работы было одним из признаков релевантности сообщества для исследования).

Ниже представлена полная корреляционная матрица различных характеристик сообществ:

Подсчет корреляций также показывает разные функции и культуры коммуникаций в Telegram и VK. Так, в Telegram децентрализованные сообщества в основном антигосударственные и занимаются поддержкой активисто:к, а наличие четких ролей участни:ц и благополучател:ьниц коррелирует с помощью фронту и провоенной риторикой. В VK же больше «казённых» сообществ, особенно в сфере образования: там сообщества такой тематики, как правило, не занимаются краудфандингом и получают финансирование от государства; любопытно, что в них редко проявляют внутреннюю солидарность, в целом хорошо распространённую почти во всех других сообществах — вероятно, это связано с тем, что большинство таких сообществ образовано на базе учебных учреждений (например, дискуссионные клубы и родительские сообщества). Также заметно, что культурные пространства редко собирают средства — как правило, они используют монетизацию; госфинансирования больше в нестоличных, а краудфандинга — в столичных регионах.

вызов гражданскому обществу: политическое давление

цена гражданского активизма

Разговор о гражданском обществе в современной России важно предварять описанием рисков, которые несёт практически любая независимая инициатива. Классические методы политического сопротивления — такие, как, например, уличные акции и публичное выражение критики власти — стали невозможны из-за опасности репрессий. По данным «ОВД-Инфо», с начала полномасштабного вторжения в России было принято 45 репрессивных законов; по данным Международной федерации за права человека, с 2018 по 2022 год таких законов было принято 50.

Репрессивная машина рассматривает как потенциальное преступление любое действие, способствующее выстраиванию и укреплению политической субъектности и горизонтальных связей, способных создать поле для критики государства, а также подсвечивающее острые социальные проблемы и нарушения гражданских прав. Этим, в частности, объясняется столь агрессивная политика в отношении независимой журналистики и благотворительных фондов — попросту говоря, государство воспринимает их как своих прямых врагов и конкурентов за поле.

Известно, что для подавления инакомыслия и политической активности авторитарные государства оперируют целым спектром инструментов. В России правовые механизмы подавления включают в себя ярлык «нежелательной» или «экстремистской» организации, ярлык «иностранного агента» в отношении организаций и физических лиц, уголовные дела против оппозиционных активисто:к, а также административные преследования не только по «митинговым статьям», но и за «клевету», «фейковые новости» и «дискредитацию армии». Наличие враждебного статуса или уголовной ответственности сокращает аудиторию гражданской инициативы и чаще всего приводит к блокировке финансирования, уходу доноров, потере партнёров или к аресту имущества.

«Очень многих [наших] друзей, партнёров объявили уже сто лет в обед нежелательными и иноагентами. Мне кажется, что стало ясно, что это всё какой-то театр»

Ключевая особенность авторитарного контекста — не только в конкретных репрессиях и ограничениях, но и в чувстве неопределённости из-за отсутствия понятных «правил игры» — ситуации, когда неясно, «что можно, а чего нельзя»; за что будут преследовать, а на что закроют глаза (Glasius et al. 2018).

«Например, последний раз [у нас прошёл] созвон на тему иноагентских книг. Никто не мог понять, что нам делать с этими книгами, какие бляшки ставить, кто что должен, какие ограничения»

Потенциальные риски санкций заставляют инициативы отказываться от потенциальных ресурсов и прибегать к самоцензуре.

«Мои коллеги постоянно опасаются того, что нас объявят иноагентами, потому что уже всё наше окружение объявили и тех, у кого мы учились <...> Тема [с которой работает НКО] такая, что нелегко найти финансирование у частного бизнеса и в России вообще, потому что тема в России малоизвестная. Поэтому для нас было очень важным иностранное финансирование, но мы больше не можем его использовать, потому что иначе есть огромный риск — у нас куча специалисток в России живёт»

Участни:цы оппозиционных гражданских проектов и инициатив, работающих с табуированными государством темами, опасаются внедрения в их ряды сотрудников центра «Э», доносчи:ц и других агентов репрессивной машины. Присутствие недоброжелатель:ниц на собраниях или в чатах может привести к разрушительным последствиям для организации, административным и уголовным преследованиям участни:ц, особенно если они позволяют себе высказываться свободно.

«Нас стало много людей знать... И недавно к нам начали ходить эшники, и мы поняли, что мы вообще всё, короче, небезопасно и неприкольно. Поэтому мы решили снова уйти в андеграунд, и мы сейчас отказались от публичного пространства и хотим собираться в разных местах, чтобы эшники больше к нам не приходили. И мы постепенно отказываемся от соцсетей. Мы больше уже, например, ивентов не анонсируем, а только приглашаем людей через личные приглашения. Или через какие-то активистские чаты – но это реже, потому что это уже не так безопасно»

«У нас большая часть команды находится в России... Не хочется, чтобы [у них] были какие-то риски. Поэтому [мы предпринимаем] какие-то действия — например, убрали [упоминание] небинарных персон. Опять же, за упоминание ничего не будет, но на это могут обратить внимание и начать более пристально за нами смотреть, [потому что] нас репостят какие-то сообщества, паблики <...> и очень вероятна ситуация, когда кто-то может зайти, увидеть этих небинарных персон и обратить на нас внимание, чего бы не хотелось с точки зрения безопасности людей, которые находятся сейчас в России и тратят своё время, силы на помощь»

Параллельно с разрушением существующих связей государство присваивает себе некоммерческий сектор, открывает ГОНГО и развивает программы по вовлечению молодёжи в государственные проекты и пропагандистские программы. Так, один из пунктов правительственной стратегии развития волонтёрства в России — вовлечь к 2030 году 45% молодых людей в добровольческую и общественную деятельность с целью «воспитания патриотичной и социально ответственной личности».

«Сейчас общий тренд на то, что со стороны государства тему некоммерческих организаций стали больше подминать под себя. И это новая реальность, с которой сталкиваются все»

Авторитарные условия вынуждают инициативы постоянно быть настороже: пристально следить за действиями государства и его помощников, а также постоянно делать сложные стратегические и этические выборы между собственными ценностями, доступом к ресурсам и безопасностью команды и адресато:к помощи. Семейный и коллективный опыт репрессий, происходивших во время СССР, тоже увеличивает пессимизм; по выражению одн:ой из эксперт:ок, «мы знаем, что если этой стране понадобится построить ГУЛАГ, она его построит».

И всё же вопреки распространённому нарративу, контроль со стороны государства, давление, репрессии и связанные с ними риски — далеко не единственный и отнюдь не определяющий контекст для российского гражданского общества. Осознавать этот контекст необходимо — как самим гражданским актор:кам, так и исследовател:ьницам, журналист:кам, донор:кам и другим людям, принимающим решения. Вместе с тем необходимо также учитывать и «парализующий» эффект нарратива о репрессиях: сосредоточившись только на нём, легко упустить из виду ежедневные усилия, практики и достижения гражданского общества, а также другие насущные проблемы людей, разрушая надежду на социальные изменения.

Согласно нашим материалам, наиболее успешные и деятельные инициативы, хотя и вынужденно адаптируются в постоянно меняющемся репрессивном ландшафте, на практическом уровне озабочены прежде всего конкретными локальными социальными задачами, которые становятся выражением их гражданской миссии, ответственности, политической позиции, и в которых им часто удаётся достигать успехов. В свою очередь, нарратив о репрессиях, тревога и алармизм вокруг «закручивающихся гаек» могут быть продуктивны в случае, когда они работают на взаимопомощь, солидарность и обмен опытом (например, по техникам безопасности), но в других ситуациях, наоборот, способствуют контрпродуктивной экзотизации России исключительно как «выжженного поля» ФСБ-шников, пыток и неоправданных надежд.

стратегии инициатив

Многие инициативы специализируются на практиках физической, правовой и цифровой безопасности, создают собственные технологии и фреймворки, затрудняющие слежку, взломы, блокировки. Однако пока далеко не всем инициативам достаточно существующих наработок. В частности, спрос на технологии существует в том числе из-за постоянно меняющегося поля услуг. Из-за санкций и ухода международных компаний с российского рынка поддержание цифровых процессов значительно усложнилось:

«Сервер, с которым мы работали, [в Роскомнадзоре] заблочили в очередной раз. Сейчас вот перекидываем [данные] на другой. С сервисами это всегда целый геморрой: сделать так, чтобы в офисе всё работало. Плюс некоторые сервисы перестают работать с Россией. Нам опять пришло письмо из Microsoft, что наша организация перешла в статус нежелательной для сотрудничества; из Google — то же самое, тоже прислали буквально в праздники очередное письмо <...> Большинству НКО типа нашей, конечно, хватает квалификации [для работы с цифровыми технологиями], но не хватает сервисов, которые могли бы работать с нами несмотря на то, что мы работаем в России: это и облачные технологии, и связанные с искусственным интеллектом. [Так что] всё [приходится делать] в обход, с дополнительными усилиями. В этом – наши главные трудности, проблемы»

Кроме того, для повышения безопасности сотрудни:ц и благополучатель:ниц требуется высокий уровень цифровой грамотности. Сегодня организациям в России рекомендуется не только проверять сервера платформ, которыми они пользуются, но также шифровать мессенджеры, устройства и документы, настраивать двойную аутентификацию, таймеры автоудаления сообщений, не использовать один и тот же девайс для работы и личных целей. Принимая во внимание сравнительно низкий уровень цифровой грамотности в России, срочное цифровое образование и изменение практик коммуникации стало для активисто:к дополнительным вызовом; многие до сих пор не включают эти практики в свою ежедневную деятельность.

Как и с другими видами репрессий, цифровые атаки государства также сопряжены с ощущением непредсказуемости и невозможностью защититься полностью. Наши респондент:ки, представляющие даже наиболее технологически развитые проекты, не чувствуют, что используемые ими методы защиты достаточны, и говорят о хрупкости любой цифровой инфраструктуры:

«Техническим инструментам нельзя полностью доверять ни в коем случае, особенно если ты работаешь с сенситивными темами <...> Все инструменты, которые очень активно используются в некоммерческих проектах в России, содержат большие риски. [При этом пока] не было создано какого-то шаблона рисков, который бы подошел большинству организаций или большому количеству организаций, потому что risk assessment и risk management — это настолько индивидуальная вещь для каждой организации, что тут сложно что-то обобщить»

Онлайн-доступ ко многим ресурсам, которыми пользуются инициативы и отдельные активист:ки, блокируется российским правительством. Для использования таких сайтов сейчас нужны VPN-сервисы, которые становятся дополнительным финансовым бременем для активисто:к. При этом покупка VPN не является решением проблемы раз и навсегда, поскольку их также время от времени блокируют, а распространение информации о работающих ресурсах запрещено законом и влечёт за собой дополнительные риски. В целом, многие системы и техники цифровой безопасности требуют постоянного обновления и скрывают дополнительные траты.

«Вот сейчас мы проходим очередной аудит [технической инфраструктуры] и в очередной раз дорабатываем систему безопасности для того, чтобы продуктивно работать, и всех подгоняем примерно под один уровень для того, чтобы все были достаточно защищены <...> Наша цель здесь — чтобы любая система для нас была не слишком дорогой [с точки зрения поддержания и обслуживания], чтобы тратить на неё какие-либо ресурсы»

Кроме того, с уходом международных компаний с российского рынка НКО потеряли доступ к важным инструментам для координации, хранения и защиты данных. Такие популярные платформы, как Slack, Miro и Notion, использовавшиеся для работы с распределёнными командами, для многих стали недоступны. Поиск решений этой проблемы требует от инициативы дополнительных ресурсов. Особенно заметны проблемы с кибербезопасностью в «нестоличных» регионах, где ресурсов исторически меньше, а потому большинство представитель:ниц региональных инициатив находятся в зоне повышенного риска.

Чтобы поддержать цифровую безопасность инициатив, может быть полезно:

-

Поощрять обмен технологиями и практиками между «технологическим авангардом» и прочими инициативами; там, где выращивание собственных кадров невозможно, может помочь использовать наработки коллег (например, хранить данные на их серверах), то есть аутсорс инфраструктуры по линии IT, AI, бухгалтерии, юридической и административной работы, маркетинга и SMM.

-

В качестве одной из мер непрямой поддержки инициатив возможно оплачивать подписки на таск-менеджеры и иные продукты, либо заниматься адвокацией работы инициатив российского гражданского общества у покинувших российский рынок технологических брендов

-

Стремиться к соблюдению практик безопасности и на стороне иностранных партнеров – например, защищать надежными паролями сенситивные данные; при этом имеет смысл уточнять у самих инициатив и представитель:ниц «технологического авангарда», какие именно практики полезны, а какие скорее вредят; в частности, давать российским организациям самостоятельно оценивать риски участия в международных активностях и грантовых заявках, помогать в этом через организацию публичных обсуждений и предоставление юридических консультаций.

Помимо техник кибербезопасности, наши респондент:ки упоминали и другие стратегии снижения рисков. Так, распространённая стратегия работы в условиях репрессий – «разделение труда и рисков». Во многих инициативах часть сотрудни:ц переезжает за рубеж (или в другой регион, если опасность исходит от локальных региональных властей) и ведёт оттуда публичную деятельность, подаётся на гранты зарубежных фондов и проч. Участни:цы же в России сохраняют доступ к работе «на земле», но остаются анонимными или полуанонимными, получают необходимые ресурсы от коллег из-за рубежа, а не напрямую от зарубежных доноров. Таким образом они остаются лучше защищены от излишнего внимания силовиков и негативных статусов. Отметим, что эту стратегию можно поддержать, снизив требования к публичной отчётности российских инициатив перед международными донорами и грантодателями таким образом, чтобы организации не были обязаны публиковать чувствительную информацию для участни:ц, остающихся в России, ограничившись подотчётностью участни:ц из-за рубежа либо их представитель:ниц.

Многие инициативы, участни:цы которых критически настроены и действуют по отношению к российскому государству, не позиционируют свою работу как политическую и делают акцент на других сферах: социальной, культурной, благотворительной и тп. Такая стратегия до определенной степени снижает риски репрессий, поскольку социальный или культурный активизм всё ещё привлекает меньше внимания силовых структур, чем политический. В связи с этим при поиске российских инициатив для поддержки или партнёрства полезно обращать внимание в том числе на неявное политическое содержание инициативы, которое может сопутствовать основной теме работы инициативы.

размытие границ между государством и гражданским обществом

При ближайшем рассмотрении многие инициативы и организации, особенно те, которые занимаются в первую очередь не напрямую оппозиционными задачами, редко укладываются в классическую дихотомию про- и антигосударственности.

Кроме того, и само государство негомогенно: правоохранители, чиновники и провоенные активист:ки на уровне населенного пункта, региона и страны могут действовать противоречиво. В результате одна и та же инициатива может получать госфинансирование – и в то же время давать объяснения правоохранителям по поводу контактов с нежелательными организациями, а также противостоять местным властям и добиваться успехов, подавая жалобы в прокуратуру. Более справедливо будет говорить о многообразии взаимоотношений с государством как на федеральном, так и на местном уровнях.

Данные нашего исследования подчёркивают эту неоднородность и свидетельствуют, что решение организации о том, как и в каком формате взаимодействовать с государственными акторами, сильно зависит от сферы и масштаба деятельности, а также политических настроений в регионе. Большинство респонденто:к упоминали государство в роли антагониста, но при этом около половины или пользуются его ресурсами, или задумываются об этом, поскольку внешнее финансирование сокращается с каждым годом.

«У нас первый этаж охраняет частная компания, а второй этаж – Росгвардия. Активистов очень пугает, но на самом деле в России сложилась такая коррупционно-монопольная история, что [заведения такого типа] мож�ет только Росгвардия охранять, к сожалению. Но у нас не было с ними никаких эксцессов»

Возможность ни в чём не зависеть от российского государства в 2024 году является для инициатив скорее привилегией. Даже в тех случаях, когда проект не зависит от государственного финансирования, много сил приходится уделять соблюдению правил, поддержанию хороших отношений с региональными властями, не-привлечению внимания (в интервью многие представитель:ницы инициатив отмечают, что «стараются всё правильно делать»).

«В этом году у нас есть грант ФПГ [фонда президентских грантов], и у нас есть грант Департамента [название департамента и города]. Это два крупных гранта, но это такая лотерея… Я бы тоже была рада быть в числе людей, которые говорят: «ой нет, мы не берём государственные деньги, мы с этими не работаем». Но у нас нет другого выхода, потому что мы не можем брать иностранные деньги»

Другая причина запутанных отношений инициатив с государством имеет исторические корни. Приведём в пример типичную историю: крупная и полностью государственная платформа «Добро.РФ» раньше была фондом «Добро.Mail.ru» — организацией, о которой хорошо отзывались специалист:ки. Однако с началом войны организация, по словам наших информанто:к, пережила фактически рейдерский захват, часть сотрудни:ц уволилась, а часть осталась, так как многие рабочие процессы изменились не сразу. То же касается и волонтёрского сообщества, и благополучатель:ниц проекта: они могут оставаться в партнёрских отношениях с платформой потому, что сохраняют отношения с конкретными её сотрудни:цами или продуктами.

Всё это не относится к открыто провоенным инициативам: подавляющее большинство наших респонденто:к не считают возможным с ними сотрудничать. Имена организаторо:к таких проектов обычно не знакомы тем, кто давно в некоммерческом секторе; волонтёр:ки z-чатов («в помощь фронту») также не пересекаются с цифровыми аудиториями других проектов. Мы предполагаем, что для многих организаторо:к и участни:ц провоенных инициатив их нынешний опыт — первый опыт участия в каком-либо солидарном действии; что, в частности, означает, что ранее они были полностью исключены из поля внимания гражданского общества.

«Те люди, кто сейчас на волонтёрских началах и по зову сердца занимаются помощью фронту, — они тоже, можно сказать, наши коллеги, хотя у нас с ними политические разногласия. Они проходят в своём развитии примерно те же стадии, что и все остальные: сначала волонтёрские группы, которые пытаются решать конкретные проблемы, потом попытка выстроить какую-то уже организованную работу, потом попытка придумать, как решать инфраструктурные проблемы. [У них] всё, конечно, более экстремально, чем у нас, потому что [они решают] более экстремальные проблемы [и используют] более экстремальные методы: значительная часть участников [инициатив, помогающих фронту,] — это люди, привыкшие к организованному насилию»

Участни:цы z-инициатив чаще всего неохотно идут на контакт с исследователь:ницами. Большинство из тех, кто соглашался принять участие в беседе с нами, выбирали либо обезличенные способы коммуникации — например, через переписку или голосовые сообщения — либо лаконичные, абстрактные формулировки ответов.

Может показаться контринтуитивным, но провоенные инициативы также жалуются на отсутствие помощи со стороны государства, враждебную атмосферу вокруг их деятельности и отсутствие солидарности в обществе. Это может быть следствием как общего недоверия государства к низовым инициативам и практикам самоорганизации, так и результатом внутренней хаотичности и неконсистентности системы на разных уровнях. Некоторые провоенные и прогосударственные инициативы недовольны отсутствием государственной поддержки, ощущая, что «берут на себя работу государства», но не получают помощи в ответ. Это недовольство усиливается, когда они сталкиваются с местными чиновни:цами, которые присваивают определённые виды работы или волонтёрства ради коррупционных возможностей или повышения имиджа, не желая пускать в эти сферы людей со стороны. В глазах некоторых провоенных активисто:к существует разделение между «абстрактным» верхнеуровневым государством, чьи официально декларированные ценности они скорее разделяют, и местной властью, чьи действия, с их точки зрения, направлены на личную выгоду, а не на поддержку общих целей.

Кроме того, активист:ки, занятые помощью фронту, лучше других замечают несовершенства в системе (например, видят, что гуманитарная помощь не доходит до получател:ьниц, или слышат жалобы солдат на плохое обмундирование). Всё это конвертируется в критику если не общего государственного курса, то, по крайней мере, отдельных людей, аспектов и практик действующей системы. Важно отметить, что наши наблюдения в этом вопросе сделаны на небольшом материале, однако они пересекаются с исследованием восприятия войны россиянами, выполненном Лабораторией публичной социологии, — там также показано, что не-противники войны могут критиковать отдельные аспекты как самой войны, так и власти.

Провоенные и в целом прогосударственные, но «аполитичные» активист:ки и организации также опасаются репрессий, потому что также чувствуют цену критики государства и неопределённость «правил игры». Даже в целом лояльные государственному курсу инициативы легко могут оказаться под давлением, если их деятельность или риторика способна публично подсветить слабые места официальной политики или помешать её отдельным представитель:ницам.

стратегии инициатив

Тактики инициатив по выстраиванию отношений с государством зависят от ряда факторов. В каких-то случаях инициатива может демонстрировать лояльность, мимикрировать под соблюдение правила игры, однако не отказываться от собственных ценностей — наоборот, таким образом сохранять их. Так, экологические инициативы часто вынуждены выбирать аполитичное позиционирование, чтобы вовлекать в протест более широкий круг людей и иметь возможность адвокации. В других же случаях можно наблюдать не мимикрию, а кооптацию: например, многие женские инициативы под давлением государства теперь проводят противоабортные кампании, хотя раньше поддерживали гендерные и репродуктивные права. Наконец, в части сфер (таких, как образование и здравоохранение) формальное соблюдение государственных стандартов необходимо для инициативы, чтобы иметь доступ к своим подопечным.

Мы рекомендуем

гибко оценивать публичное позиционирование инициативы и по возможности исходить из контекста, в котором она действует, отличать рефлексивную мимикрию от кооптации. Там, где это не противоречит международному законодательству, имеет смысл задуматься и о возможности софинансирования с российским государством или другими не совпадающими по ценностям донорами — если это единственная для инициативы возможность выживания.

горизонтальность и хаос как новые инструменты устойчивости

Иерархичность и выраженные лидер:ки с правом «последнего слова» в принятии решений — скорее случай довоенных либо полностью релоцированных инициатив, для которых безопасно использовать медийный ресурс и развивать личный бренд топ-менеджер:ки для привлечения финансирования и аудитории. Респондент:ки из таких организаций тоже могут упоминать во время интервью слово «горизонтальность» без подсказки, но делают это в негативном или скептическом ключе.

«У нас нет попытки сделать горизонтальную организацию <...> Я, во-первых, думаю, что она многим и не нужна, а во-вторых, что часто за горизонталью всё равно стоит вертикаль, что всё равно кто-то принимает финальное решение»